道教和道德经

道藏王》是一部跨越时代和世纪的鼓舞人心的作品,它阐述了道教的原则,忠实于 "老子 "的思想。

传说中,老子是一位朝廷档案管理员,生活在公元前 570-490 年,他反抗政府的许多腐败和弊端,流亡国外。

在边境,他答应了一名卫兵的请求,将他的思想基础抄录下来,以造福人类。就这样,大师创作了《道德经》,其中的诗句和箴言表达了道和德的原则。

道,又称路径或道路,是道教的根本基础。它具有普遍性、永恒性、不确定性和无限性,"我们想给它起的名字并不是它应有的名字"。

它是万物的统一体和基本秩序,"对于宇宙而言,就像溪流和山谷对于江河和大海一样"。

道是众生和万物的本源,是它们的本质;它是永恒变化的宇宙,是无常的,永远处于运动之中。

它由内在的阴阳力量和存在于每种元素中的生命气息(气)组成,代表着万物的中心和原始纯粹性。

道 "就像一个圆,由天地构成,人与自然将两者联系在一起。

它代表着至高无上的和谐,其中不存在限制和二元对立。

因此,作为 "道 "一部分的万事万物都是相辅相成的:善与恶是统一的,"有与无相生,声与音相和,前与后相随";

它们不是对立的,而是相生相克的。

无为

无为(wu hsü)是道教的基本原则。它类似于虚空,是无限可能性的创造性源泉。因此,"道如器皿,用之不盈"。

虚空是万物的本源,万物必然需要虚空来创造,因为 "有生于无"。另一方面,"满 "是有限的、确定的,是后天形成的,停留在表面,而 "空 "则代表了元素的先天性和原始性。

因此,"不存在 "是不确定的,是一种实践,它使我们能够再次到达自身的中心,摆脱扭曲我们感知的理性主义和知识,使我们更接近 "道"--生命的本源。

"道生一,一生二,二生三,三生万物",所以智者欣赏枯燥,因为枯燥使他接触到不确定的、去除了矫揉造作的东西。

这样,我们就摆脱了局限和束缚,回到了我们的本真,"回到了新生婴儿的柔软",所有的潜能都提供给了他,所有的可能性都借给了他。

要践行 "无为 "原则,我们需要专注于自身,理清我们的思想,因为我们的思想受到我们的意识和环境的编程和影响。我们需要远离一切物质和多余的东西,因为 "圣人不囤积居奇;奉献他人,充实自己"。

我们必须听从自己的直觉,而不是被塑造和决定的理性思维。智者 "忽略自我,(自我是被决定的)而自我得以保存"。

因此,他必须远离他的知识、恐惧和由自我引起的欲望,这些都会扭曲他的感知,使他偏离 "道"。因此,知识是相对而言的,"因为知之为知之,不知为不知"。

"潜心读书者日增,潜心悟道者日减"。

这样,知识填补了我们内心的空虚,同时也限制了我们。道,通过无为和无为,通过无欲,使我们能够通过减少我们内心的充实感来实现我们的伟大。

无为

无为(无为)也是老子思想的重要内容。行动的前提是行动的意愿和目标,因此会受到坚定思想的阻碍。即使是视觉,也会因为局限于表面而被扭曲,无法看到生命和事物的本质;"故大者,执深而不执浅"。

无为包括行动的自发性,不需要预期或反思。从理智中解脱出来,就表明我们已经准备好接受任何不需要预料的事物。圣人 "知而不游,明而不观,成而不作";

他 "不做任何伟大的事,从而完善自己的伟大"。他无私奉献,乐于接受。

他努力与自然融为一体,感受自然的本质。以大自然为例,行动是自发的,行动必须真实,必须与内心的直觉相协调。必须保持人类行为与自然之间的平衡,并通过实践 "无为而无不为"。

道教的目的

修炼太极、五行和无为的目的是通过合乎道的行为达到至高的和谐,回归道的原始统一;"合众光(德),同众尘(弊),是谓至性"。

完美的和谐和对道的回归可以用超越万物的宇宙共鸣来象征。在 "道 "的核心,这些共振是和谐的,使宇宙万物同频共振。

总共振可以比作两把琵琶,一把琵琶的琴弦会振动另一把琵琶的琴弦,产生一种无差别的声音,将人类和自然统一起来。

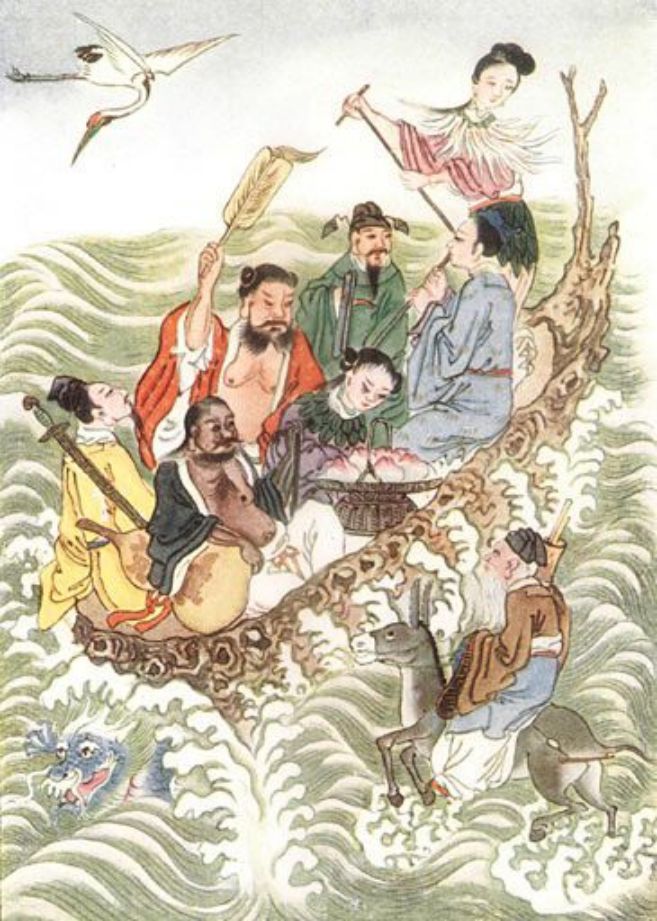

八仙过海

八仙过海

从船尾顺时针方向

何仙姑、韩湘子、蓝采和、李铁拐、吕洞宾、钟离权、曹国舅和(骑驴的)张果老

吕洞宾和钟离权通常被认为是这一群体的领袖。另一位道教隐士刘海(??)或刘海蟾(???)有时在江西取代张果老,在台湾取代蓝采和。

1/ 曹国舅,宋朝皇帝的叔叔,身着朝服,手持玉牌(其贵族的徽章)或双节棍;他是演员的保护神。

2/韩湘子,文学家韩愈的侄子,手持笛子,是音乐家的守护神

3/何仙姑,手持莲花。

4/蓝采和,古怪的乞丐,身着蓝袍,只穿一只鞋,背着花篮。

5/吕洞宾,道教炼丹师,手持宝剑,好像在纠正错误。

6/Tieguai Li à la canne de fer(拄着铁拐杖的李),一个经常喝醉的跛子,手持拐杖和装有酒的酒壶。

7/Zhang Guolao(张果老),道教大师,常被描绘成骑在白驴上,手持玉壶(打击乐器)的人;他是画家和书法家的守护神。

8/ 钟离权或汉钟离(?